智慧水务应用场景

发布时间:

2025-08-28

随着城市化进程加快和水资源短缺问题日益严峻,智慧水务作为新一代信息技术与水务管理深度融合的产物,正在全球范围内展现出巨大的应用价值。通过物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的综合运用,智慧水务系统正在重塑从水源地到用户水龙头的全流程管理,为水资源高效利用、供水安全保障和水环境治理提供了创新解决方案。

一、智慧水务的核心技术架构

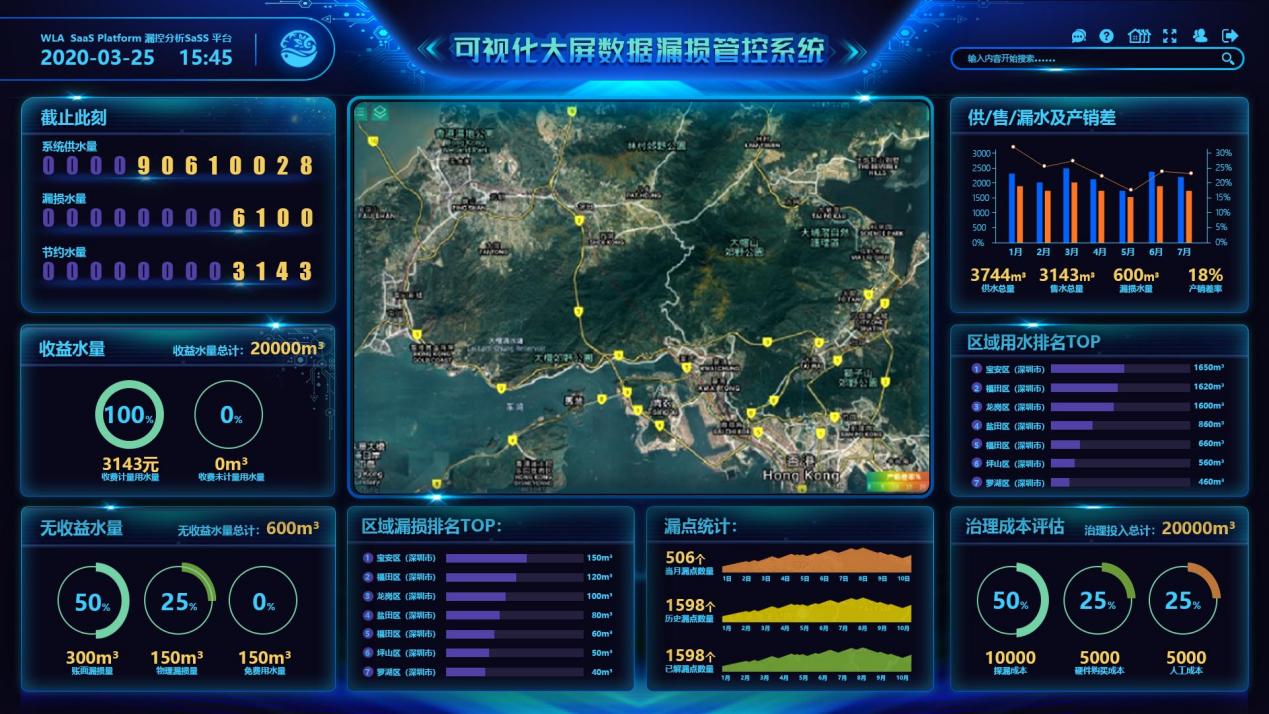

智慧水务体系主要依托三大技术支柱:首先是物联网感知层,通过部署在水源地、管网、泵站等关键节点的智能传感器,实时采集水位、水质、水压、流量等数据。例如某沿海城市在200公里主干管网安装了5000余个压力监测点,将漏损率从25%降至12%。其次是数据传输层,采用NB-IoT、LoRa等低功耗广域网络技术,某省会城市建立的窄带物联网专网可支持50万台设备并发接入。最后是平台应用层,基于云计算的水务大脑能实现日均TB级数据处理,某流域管理平台整合了气象、水文等15类数据源,预测准确率达90%以上。

二、供水管网智能化管理场景

在管网运维领域,智能诊断系统正带来革命性变化。通过声波检测仪与AI算法的结合,某特区水务集团开发的管道健康评估系统,能在30分钟内完成10公里管网的漏损定位,精度达到95%。更值得关注的是数字孪生技术的应用,南方某市构建的供水管网三维模型,可模拟不同压力条件下的爆管风险,2024年成功预警了37起潜在事故。智能调度方面,北京市建立的动态压力调控系统,根据用水量变化实时调整泵站输出,年节电达1800万度。

三、水质监测与应急处理创新

饮用水安全领域,多参数在线监测体系正在普及。长三角某城市部署的130个水质微型站,能每5分钟检测浊度、余氯等12项指标,数据实时传输至指挥中心。当2025年7月太湖蓝藻爆发时,智能预警系统提前72小时发出警报,使应急措施启动时间较传统方式提前了4天。在污水处理环节,某污水厂引入的AI加药系统,通过机器学习优化化学药剂投加量,不仅使出水COD稳定达标,每年还节省药剂费用300万元。

四、用户端智慧服务转型

面向终端用户的服务升级呈现多元化趋势。智能水表的大规模推广使远程抄表成为现实,深圳市已安装200万只超声波水表,用户可通过手机APP实时查看用水量曲线。智能缴费系统整合了电子支付和信用体系,杭州市民现在可通过"刷脸"完成水费缴纳。更为前沿的是用水行为分析服务,某科技公司开发的家庭用水健康报告,能识别管道渗漏等异常情况,平均每年为用户避免损失约800元。

五、流域综合治理新范式

在宏观管理层面,智慧水务正推动流域治理模式创新。长江经济带建设的"空天地"一体化监测网络,整合卫星遥感、无人机巡河和浮标监测数据,2024年累计发现并处理排污口违规事件1200余起。粤港澳大湾区打造的水资源调度决策系统,综合考虑降雨预报、水库蓄水量和用水需求等因素,在2025年台风季有效保障了区域供水安全。值得关注的是区块链技术的应用,某跨境河流的水权交易平台,实现了上下游省份水资源交易的透明化结算。

六、未来发展面临的挑战与机遇

尽管取得显著成效,智慧水务建设仍存在数据孤岛、标准不统一等问题。某省调研显示,43%的水务企业数据无法与上级平台互通。随着5G-A和量子通信技术的发展,未来可能出现传输速率达TB级的水务专网。数字孪生技术将从管网向整个水循环系统延伸,荷兰已开始构建国家级水系统数字镜像。人工智能方面,谷歌DeepMind正在研发的水质预测模型,有望将预警时间提前至7天。

从全球视野看,智慧水务正进入深度融合阶段。新加坡的"智能水表全国计划"预计2026年完成全覆盖,以色列的农业用水精准调控系统已节约灌溉用水35%。这些实践表明,当技术创新与水务管理需求深度耦合时,不仅能提升运营效率,更能重构人水关系。未来随着碳足迹监测、虚拟电厂等新功能的融入,智慧水务或将成为城市新型基础设施的核心组成部分,为可持续发展提供关键支撑。在这一进程中,需要政府、企业和公众形成合力,共同应对技术标准、数据安全和投资回报等挑战,让科技创新真正造福于水资源的永续利用。

上一页

下一页

上一页

下一页